Der Begriff „Zeit” scheint einer der am schwierigsten zu definierenden Begriffe zu sein. Philosophisch betrachtet bezeichnet das Wort „Zeit” die vom menschlichen Bewusstsein wahrgenommene Form der Veränderung oder der Abfolge von Ereignissen. Diese Veränderungen vermitteln uns den Eindruck einer „Richtung der Zeit”. Einige der größten Philosophen wie Platon, Aristoteles, Augustinus, Leibniz, Kant u. a. haben versucht, das Wesen der Zeit zu bestimmen, wobei sie zum Teil zu unterschiedlichen Beschreibungen kamen.

Unsere Alltagserfahrung scheint zu belegen, dass Zeit auch unabhängig von bewusst wahrgenommenen Objekten und ihrer Veränderlichkeit existiert. Das „Problem der Zeitvorstellung” war deshalb schon immer mit der Frage verknüpft, ob sie erst durch eine spezielle Anschauung im menschlichen Bewusstsein „erschaffen” wird oder unabhängig davon objektiv gegeben ist.

Für Isaac Newton bildeten die Zeit und der Raum die „Behälter” für Ereignisse. Sie waren für ihn ebenso real und mit Eigenschaften ausgezeichnet wie die Objekte selbst. Er definierte die Zeit mit den Worten: „Zeit ist, und sie tickt gleichmäßig von Moment zu Moment.”

Im Gegensatz dazu hatte Leibniz behauptet, dass Zeit und Raum nur gedankliche Konstruktionen sind, um die Beziehungen zwischen Ereignissen zu beschreiben. Aus seiner Sicht gibt es damit kein „Wesen” und keinen Fluss der Zeit. Leibniz definierte die Zeit so: „Die Zeit ist die Ordnung des nicht zugleich Existierenden. Sie ist somit die allgemeine Ordnung der Veränderungen, in der nämlich nicht auf die bestimmte Art der Veränderungen gesehen wird.”

Für Immanuel Kant war die Zeit ebenso wie der Raum eine „reine Anschauungsform” und zwar die des inneren Sinnes. „Sie sei unser Zugang zur Welt, gehört also zu den subjektiv-menschlichen Bedingungen der Welterkenntnis und sei somit die besondere Form, die das menschliche Bewusstsein den Sinneseindrücken verleiht. Wir könnten uns aus unserer Erfahrung die Zeit nicht wegdenken, da sie eben selbst eine Art und Weise unserer Anschauung (Wahrnehmung) sei. Zwar komme sie nicht einer — wie auch immer gearteten — Welt an sich zu, dennoch könnte der Zeit eine empirische Qualität zugeschrieben werden. So würden Zeitmessungen benutzt, um zu quantifizieren, wie weit entfernt Ereignisse voneinander stattfänden.”

Innerhalb der Wissenschaft hat sich Newtons Auffassung durchgesetzt. Der große Vorteil davon ist die Möglichkeit, Zeit und Raum unabhängig von einem realen Bezugspunkt und ohne konkreten Beobachter beschreiben zu können.

Ernst Mach hatte den idealisierten Modellcharakter einer solchen Abstraktion kritisiert und gefolgert, dass alle Dinge und Prozesse nur voneinander abhängig sind und nicht von einer „transzendenten” Zeit.

Für die moderne Physik ist die Krümmung des Objektes „Raumzeit” nicht verschieden von Eigenschaften wie Masse oder Ausdehnung eines beliebigen anderen Objektes.

Alle vorgenannten Beschreibungen der „Zeit” führen deutlich vor Augen, dass die allgemeinen Vorstellungen oftmals von subjektiven Empfindungen geprägt sind.

Auch wenn es insbesondere die Philosophen der Antike und der Neuzeit waren, die den Begriff der Zeit aus philosophischer Sicht geprägt haben, möchten wir ganz pragmatisch an diese Fragestellung herangehen.

Bereits seit Beginn der Menschheitsgeschichte war es überlebenswichtig, den richtigen Zeitpunkt für Aussaat und Ernte festzulegen, um ein möglichst ertragreiches Ergebnis zu erzielen. Man hat schon früh erkannt, dass der Stand der Sonne am Horizont und die Umlaufbahn des Mondes wirkungsvolle Zeitobjekte sind.

Das Wort „Kalender” bezeichnet ein Verfahren oder System, durch welches die Zeit in Jahre, Monate, Wochen und Tage unterteilt wird. Der Sonnentag, das Sonnenjahr und der Mondmonat sind natürliche Einteilungen der Zeit. Sie werden von der täglichen Drehung der Erde um ihre um 23,5° geneigte Achse, ihren jährlichen Umlauf um die Sonne und den monatlichen Phasen des Mondes im Verhältnis zur Erde und zur Sonne bestimmt.

Die Aufteilung der Zeit in Wochen und die Gliederung des Tages in Stunden wurde dagegen willkürlich festgelegt. Offensichtlich waren die Mondphasen ausschlaggebend dafür, dass man das Jahr in 12 Monate von etwa 30 Tagen einteilte.

Eine Mondphase dauert 29 Tage, 12 Stunden, 44 Minuten, also ungefähr 30 Tage. Insofern war es naheliegend, diese Zeitspanne in kleinere Zeiträume zu unterteilen, um das Zeitgefühl während eines Monats nicht zu verlieren. Und weil ein Jahreszyklus 4 Jahreszeiten durchläuft, könnte man eine Mondphase ebenfalls in 4 gleichgroße Abschnitte aufteilen und würde so auf eine Woche mit 7 Wochentagen kommen.

Da man am Nachthimmel zudem 7 Wandelsterne, einschließlich der Erde, mit dem bloßen Auge wahrnehmen kann, hat man in einigen Kulturen sogar die Wochentage nach den Planeten benannt.

Weil der Mond eine so zentrale Rolle spielt, waren die ersten Kalender vorwiegend „Mondkalender”, wobei der Ablauf der Mondphasen von einem Neumond zum nächsten dauerte.

Da ein Sonnenjahr durch die Wiederkehr der Jahreszeiten bestimmt ist, war es notwendig, den Kalender dem Sonnenjahr anzugleichen. Daraus ergab sich dann das sogenannte „Lunisolarjahr”. Darunter versteht man ein gebundenes Mondjahr, also ein Sonnenjahr mit Mondmonaten. Um die Kürze der 12 Mondmonate auszugleichen, wurde während bestimmter Jahre ein zusätzlicher Monat eingeschoben.

Im Jahr 46 v. u. Z. stellte Julius Cäsar durch einen Erlass den römischen Kalender vom Mondjahr auf das Sonnenjahr um. Dieser julianische Kalender beruhte auf den Berechnungen des griechischen Astronomen Sosigenes, und man führte gleichzeitig das Schaltjahr ein. 1582 u. Z. nahm Papst Gregor XIII nochmals eine geringfügige Korrektur vor, dass nämlich von den Jahren mit vollen Hunderterzahlen nur diejenigen als Schaltjahre gerechnet werden sollten, deren Zahl durch 400 teilbar ist. Der gregorianische Kalender wird heute in den meisten Teilen der Welt allgemein verwendet.

Nach diesem Exkurs in die Geschichte des Kalenders beschäftigen wir uns kurz mit dem Aspekt der „verlorenen Zeit”. Was versteht man darunter?

Manche beschreiben die Zeit, die nicht sinnvoll genutzt wird, als „verlorene” Zeit. Doch hierbei geht es noch um weit mehr. Denn offensichtlich ticken im Gehirn des Menschen zwei Uhren. Die eine steuert den Tag-Nacht-Rhythmus, die andere das Zeitgefühl. Die Chronobiologie untersucht die biologischen Rhythmen, denen der Mensch unterliegt. Und die Chronopsychologen beginnen zu verstehen, wie sich die gefühlte Zeit „dehnen” lässt.

Jeder kennt das Gefühl, als würde sich die Zeit in bestimmten Situationen wie ein Gummiband in die Länge ziehen. So empfinden z. B. Unfallopfer den Moment des Aufpralls oft als unnatürlich lang. Manche sehen in diesem Augenblick ihr ganzes Leben noch einmal an sich vorüberziehen.

Zeit wird „gespart”, „gemanagt” und geht am Ende scheinbar doch verloren. In manchen Industrienationen steht jeder Zweite im Job unter starkem Termindruck, mehr als die Hälfte dieser stets Gehetzten leidet unter Zeitnot, wie eine Studie der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin gezeigt hat. Wäre es da nicht ein erfüllendes Gefühl, wenn man die Zeit anhalten könnte, um Raum für unerledigte Dinge zu schaffen?

Einige nehmen daher zu Substanzen Zuflucht, die in die Gehirnchemie eingreifen und unser Zeitgefühl beeinflussen können. Man hat allerdings festgestellt, dass es offensichtlich auch anders geht. Denn Hirnforscher konnten beobachten, dass wir in unseren Träumen während einer halben Nacht manchmal mehr erleben, als an einem ganzen Tag. Daher kommen Wissenschaftler, die sich mit solchen Phänomenen beschäftigen — Neurologen, Biopsychologen, Chronomediziner — zu dem Schluss: Irgendwo unter unserer Schädeldecke gibt es einen Zeitmesser, den Biochemie und Umweltreize aus dem Takt bringen können.

Damit geht eine interessante Frage einher: Lässt sich die innere Uhr womöglich mit einfachen Psychotricks manipulieren? Gibt es ein mentales Programm für die Entschleunigung des Alltags, eine Anleitung für den „gefühlten” 48-Stunden-Tag?

Seit Jahrzehnten versuchen Forscher zu verstehen, wie die Zeit in den Menschen kommt. Doch welches Experiment könnte hierbei zielführend sein?

Zu Beginn der 60er Jahre wagten der deutsche Psychologe Jürgen Aschoff und der französische Geologe Michel Siffre zeitgleich Experimente, die die Chronopsychologie entscheidend voranbringen sollten. Während Aschoff unternehmungslustige Probanden für 6 Monate in einen Bunker sperrte, stieg Siffre persönlich und ohne Uhr in eine stockfinstere Höhle der Südalpen. Die Forscher wollten wissen: Welche Wirkung würden Dunkelheit und endlose Langeweile auf das Zeitempfinden und den Rhythmus des Körpers haben?

Ohne Chronometer im Gepäck verlor Siffre während des zweimonatigen Versuchs jedes Gefühl dafür, wie spät es gerade war. Egal, ob es die Zeit seit dem Aufstehen, seit dem letzten Rapport über das Feldtelefon war, oder wie lange er überhaupt in dieser Höhle saß: Der Franzose hatte keine Ahnung. Nach seinen Worten kam ihm alles noch entsetzlich langsam vor. Und doch konnte Siffres an seinem Körper ein bemerkenswertes Phänomen beobachten. Selbst in der lichtlosen Höhle gehorchte sein Körper einem Rhythmus von etwas mehr als 24 Stunden. Siffre schlief etwa 8 Stunden, war gut 16 Stunden wach und wurde wieder müde. Aschoffs Freiwilligen widerfuhr in ihrem Bunker etwas Ähnliches. Sie lebten einen Rhythmus von durchschnittlich 25 Stunden, obwohl ihr Bewusstsein das Verstreichen der Zeit ebenfalls als schleppend empfand.

Mit diesem Ergebnis hatte keiner gerechnet. Die Experimente hatten nicht nur eine, sondern gleich zwei innere Uhren enthüllt: den Tag-Nacht-Rhythmus einerseits und das Gefühl für die vergehenden Minuten und Stunden andererseits. Beide Uhren unterscheiden sich nicht nur in ihrer Präzision und in den Zeiträumen, die sie messen. Sie sind auch völlig individuell abhängig von äußeren Reizen und dem Bewusstsein, wie spätere Experimente zeigten.

Das Empfinden von Tag und Nacht, der sogenannte circadiane Rhythmus, funktioniert selbst dann recht zuverlässig, wenn das Tageslicht uns nicht helfen kann. Diese innere Uhr sagt uns, wann wir müde oder hungrig sind, sie steuert Herzfrequenz, Stoffwechsel, Hormonspiegel, Körpertemperatur und sogar die geistige Leistungsfähigkeit.

In den 70er Jahren fanden Wissenschaftler heraus, wo jene masterclock offenbar sitzt, die den circadianen Rhythmus steuert: Sie entdeckten feine Nervenstränge in der Netzhaut, die direkt hinter den Augen endeten, dort, wo sich die Sehnerven kreuzen. Es gilt als sicher, dass in diesem reiskorngroßen Areal die biologische Uhr tickt, die alle wichtigen Körperfunktionen zeitlich koordiniert. Ihre eigene Taktfrequenz würde etwas länger als einen Tag dauern, doch das Tageslicht eicht sie auf 24 Stunden.

Die circadiane Uhr, also ein biologischer Rhythmus mit einer Dauer von etwa 24 Stunden, hat jedoch keine Macht über die Empfindung jener verstreichenden Zeit. Forscher reden in diesem Zusammenhang vom „interval timing” des Gehirns, es geht hierbei um das „Zeitgefühl”.

Neurowissenschaftler entwickelten theoretische Modelle für die innere Stoppuhr, von denen das Schrittmacher-Speicher-Modell des Biopsychologen John Gibbon das erfolgreichste war. Sie hatten folgende Idee: In unserem Kopf sitzt ein Taktgeber, der regelmäßig Impulse aussendet. Ein Speicher sammelt diese Impulse, und sobald ein Signal das Ende des Zeitintervalls ankündigt, vergleicht das Hirn seine gesammelten Impulse mit einer Referenz im Gedächtnis.

Das Modell deckte sich mit vielen Beobachtungen aus der Verhaltensforschung. Allerdings hatte es einen Schönheitsfehler: Im Gehirn von Tieren konnte man keine tickende Struktur entdecken. Der Neurowissenschaftler Warren Meck war jedoch weiterhin von einer Art Zeitzentrale in unserem Gehirn überzeugt, auch wenn sie kaum noch an eine Uhr erinnert, sondern eher an ein Orchester.

In unserem Gehirn ist das Dopamin der Taktstock, und die Musiker sind Nervenzellen des Kortex, von denen man weiß, dass sie auch ohne äußeren Anlass in regelmäßigen Abständen feuern, und zwar wild durcheinander. Sobald jedoch eine Region im Mittelhirn, die Substantia Nigra, Dopamin ausschüttet, feuern die Nervenzellen im Takt. Auslöser für die Dopaminausschüttung können Reize von außen sein, etwa eine Fußgängerampel, die von Rot auf Grün umschaltet.

Das Konzert im Kortex wird im tiefer liegenden Striatum belauscht. Dieses Areal des Großhirns führt Signale aus verschiedenen Bereichen des Gehirns zu bewussten Empfindungen und Handlungen zusammen. Springt die Fußgängerampel wieder auf Rot, versiegt das Dopamin, und das Konzert wird beendet. Meck war davon überzeugt, dass die Nervenzellen des Striatums die Takt- und Frequenzmuster im Kortex erlernen und ihnen dauerhaft ein Zeitintervall zuordnen.

Je häufiger wir vor derselben Ampel stehen, desto besser können wir einschätzen,

wann sie grün wird. Tierversuche stützen Mecks Modell. In Ratten, die mit

Belohnungen auf eine

Und Mecks Modell erklärt auch, warum der Mensch nicht mit einem eingebauten Sekundenzeiger auf die Welt kommt, sondern das Zeitgefühl erst erlernen muss. Tatsächlich schätzen Kleinkinder die Zeit oft völlig falsch ein, weil ihr Gehirn noch nicht genug geübt hat. Ungeübte können die gefühlte Zeit zwar dehnen, müssen dafür aber alles vermeiden, was den Dopaminpegel anhebt.

Doch selbst dann hat die Sache noch einen chronopsychologischen Nachteil: Im Nachhinein, so ergaben Versuche, erscheint uns „langweilige” Zeit nämlich viel kürzer als Zeit, die mit aufregenden Tätigkeiten vollgestopft ist. Denn das Gehirn beurteilt die Zeit in der Rückschau anhand dessen, was in diesem Intervall geschehen ist.

Wer in kurzer Zeit viel erlebt, für den verfliegt sie im Moment des Erlebens, im Nachhinein aber erscheint sie länger. Wer sich ein gefühlt langes Leben wünscht, der sollte demnach für Abwechslung und Erregung sorgen. Doch ironischerweise stellt sich das richtige Gefühl erst dann ein, wenn das Leben vorbei ist.

Die Tatsache, dass wir ein Bewusstsein der Zeit haben, versetzt uns in die Lage, sie zu quantifizieren. Das heißt, wir haben Vorrichtungen ersonnen, um die Zeit messbar zu machen. Anfänglich waren Steinkreise eine Möglichkeit, den Zeitpunkt der Tag-und-Nacht-Gleiche im Jahr festzulegen. Je nach zu Verfügung stehenden Möglichkeiten hat man sogar die Pyramiden einem solchen Zweck zugeführt.

- Siehe Bereich: Wirbelstrukturen / Ergänzungen

⇨ Die Cheops-Pyramide und der Kosmos – Teil 2

Ein weiteres frühes Dokument der Naturbeobachtung ist die Himmelsscheibe von Nebra, die 1999 auf dem Mittelberg nahe der Gemeinde Wangen entdeckt wurde. Der auf 3600 Jahre datierte alte Diskus zeigt die älteste bekannte konkrete Himmelsdarstellung. Offenkundig war das astronomische Wissen der Menschen aus der frühen Bronzezeit weitaus differenzierter, als man ihren zugetraut hätte.

Abb. 1: Die Himmelsscheibe von Nebra

Bereits einige Jahrhunderte früher tauchten erstmals um 2200 v. u. Z. Sonnenuhren in China auf. Es waren Stäbe, die senkrecht im Boden steckten, und deren Schattenlänge großen Rückschluss auf die Tageszeit zuließ.

Die auf senkrechten Stäben beruhenden Sonnenuhren gelangten um 650 v. u. Z über Babylon zu den Griechen. Den dort gebräuchlichen Schattenstab nannte man „Gnomon”, was „Erkenner der Zeit” bedeutet. Ist der Schatten des Gnomons am kürzesten, steht die Sonne an ihrem höchsten Punkt genau im Süden, es ist Mittag.

Markiert man täglich diese Kulmination, ergibt sich eine Gerade, auch „Mittagslinie” genannt, die genau die Nord-Süd-Richtung anzeigt. Aus den kürzesten und längsten Mittagsschatten lässt sich die Neigung der Erdbahn zur Ekliptik ermitteln, die ziemlich genau 23° 54' 2'' beträgt.

Doch so ein Gnomon stand nicht an jeder Häuserecke. Wie konnten sich dennoch zwei Personen zu einer festgelegten Uhrzeit treffen? Hierzu diente der Schatten des eigenen Körpers als Gnomon. Die Länge des Schattens wurde mit den Füßen gemessen. Mithilfe von Stundentafeln, die auf einer Körperlänge von 7 Fuß basierten, wurde die entsprechende Uhrzeit relativ genau ermittelt.

Im griechischen und römischen Kulturraum war die „Skaphe” weit verbreitet. Hierbei handelt es sich um eine aus einem Steinblock gemeißelte halbe Hohlkugel, die dem Negativbild des Himmelsgewölbes entspricht. Auf dieser sphärischen Fläche wandert der Schattenpunkt gleichförmig auf einem leicht zu konstruierenden Zifferblatt.

Abb. 2: Eine Hohlkugel der „Skaphe”

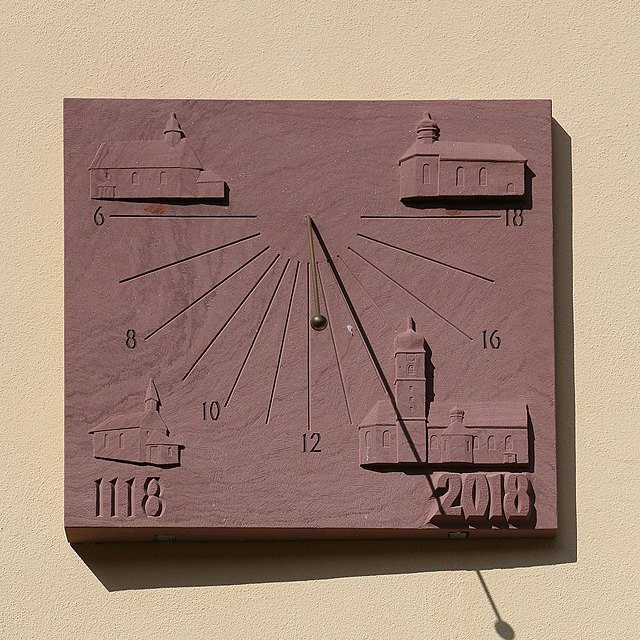

Im Mittelalter setzten sich in Mitteleuropa einfache Zifferblätter, die Gebetsuhren, durch. Geistliche und Mönche brauchten für den geregelten Gang ihrer Offizien ein Zeitmaß zum Einhalten der Zeitabschnitte. Insofern findet man diese Uhren mit einem waagerecht angebrachten Schattenwerfer oftmals an den Südwänden von Kirchen und Klöstern.

Abb. 3: Eine Vertikale Sonnenuhr

Im 14./15. Jahrhundert wurde die Sonnenuhr entscheidend verbessert, indem der Schattenwerfer parallel zur Erdachse in Richtung Himmelspol ausgerichtet wurde. Dieser sogenannte „Polstab” bildet mit der Horizontebene des Aufstellungsortes einen Winkel, der der geografischen Breite entspricht. Die Zeitanzeige hängt damit nur noch von der Richtung des Schattens ab und wird nicht mehr durch die jahreszeitlich veränderliche Höhe der Sonne beeinflusst.

Im 16. Jahrhundert entstanden die mit einem Kompass versehenen Taschen- und Reiseuhren, die in Nord-Süd-Richtung ausgerichtet werden. Sie enthält einen Polfaden, der beim Aufklappen der oberen Platte gestrafft wird und damit parallel zur Erdachse steht. Eine Weiterentwicklung war die Augsburger Uhr, deren Polstab auf die geografische Breite des jeweiligen Standortes einstellbar war.

Als die mathematischen Wissenschaften im 17. Jahrhundert immer mehr in den Fokus rückten, war die Äquatorialsonnenuhr von Bedeutung. Im Gegensatz zu den verbreiteten Horizontal- und Vertikaluhren war diese Neuentwicklung überall aufstellbar. Ihr Zifferblatt liegt parallel zur Äquatorebene, wobei der Schatten senkrecht dazu steht und nach wie vor parallel zur Erdachse ausgerichtet ist. Mit der Epoche der Barockuhr war um das Jahr 1800 die Blütezeit der „Gnomonik” vorüber.

Abb. 4: Eine Äquatorialsonnenuhr

Die industrielle Revolution machte im 19. Jahrhundert eine Vereinheitlichung der Zeitmessung notwendig. Bereits im 18. Jahrhundert gab es eine gemittelte Zeit, die Mittlere Ortszeit (MOZ). Der nächste Schritt zur Vereinheitlichung folgte im Jahr 1884 mit der Einführung der Zeitzonen. Die Zeitzonen liegen jeweils eine Stunde auseinander und das entspricht genau der Zeitdauer, die die Sonne auf ihrer Wanderung für 15 Längengerade benötigt.

Bereits im frühen 14. Jahrhundert verbreiteten sich die Räderuhren von Oberitalien nach Europa. Später gelangte sie als Turmuhr in öffentliche Räume. Die ersten mechanischen Uhren wurden als Einzeigeruhr (ohne Minutenzeiger) konzipiert und konnten mit den mittlerweile ausgereiften Sonnenuhren an Genauigkeit mithalten.

Erst im 17. Jahrhundert war die Technik so weit fortgeschritten, dass es Sinn machte, mithilfe eines Minutenzeigers die Zeit in noch kleinere Zeiteinheiten zu unterteilen.

Doch bereits Anfang des 16. Jahrhunderts nutzte der Nürnberger Schlossermeister Peter Henlein die Erfindung der Zugfeder, um die Energie für das Uhrwerk zu speichern und verband die Feder mit einem Gangregler, wodurch es schließlich möglich war, die Uhr auf Taschenformat zu verkleinern.

Die Armbanduhr war zunächst eine nur für die Frau konzipierte Kleinuhr, die am Handgelenk getragen werden konnte. Erst die sogenannte „Fliegeruhr” machte die Armbanduhr auch für Männer attraktiv. Doch so richtig durchsetzen konnten sie sich erst im 1. Weltkrieg.

Durch zunehmende industrielle Herstellungsprozesse avancierte die Uhr zu einem Alltagsgegenstand und führte zu einer Omnipräsenz der Zeit. Gleichzeitig stieg auch der Anspruch an eine exakte Zeitanzeige.

Entwicklungen wie der Federantrieb, die Unruh und das Pendel als Gangregler und die Entdeckung des Isochronismus haben die mechanischen Uhren immer präziser werden lassen. Isochronismus bezeichnet die Eigenschaft eines mechanischen Schwingsystems, für eine Schwingung unabhängig von der Schwingungsweite (Amplitude) immer die gleiche Zeit zu benötigen.

Noch präziser war jedoch die bereits 1921 erfundene Quarzuhr, die besonders in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts die Räderuhr ablöste.

Die bislang genaueste Uhr wurde erstmals 1949 eingesetzt und wird vor allem in der Wissenschaft und in der Raumfahrt verwendet. Hierbei handelt es sich um die Atomuhr. Die Funkuhren, deren Zeitanzeige per Funksignal mit den Atomuhren abgeglichen wird, sind seit den 1960er Jahren in Gebrauch.

Mittlerweile ist ein gegenläufiger Trend zu beobachten. Es besteht im Informationszeitalter nur noch wenig Interesse an einem Chronographen, der lediglich die Zeit anzeigt und mit einer Stoppuhr oder einer Weckfunktion ein paar Optionen mehr beinhaltet. Heute lautet das Multifunktionsgerät „Smartwatch”. Also elektronisch digitale Devices, die weit mehr können, als nur die Zeit anzuzeigen.

Da die Speicherchips immer leistungsfähiger werden, gleicht der Funktionsumfang inzwischen mehr dem eines „Smartphones” als dem einer multifunktionalen Uhr. Dies erfordert allerdings auch eine recht intensive und permanente Beschäftigung mit dem elektronischen Helfer. Der Träger muss sie regelmäßig aufladen, synchronisieren, updaten und die Daten auswerten und verwalten. Mit diesem Trend scheinen wir inzwischen nicht mehr der Nutzer der Zeit, sondern eher ein Sklave der Zeit zu sein.

hat mehr vom Tag.” (V. Rödel)

Albert Einstein soll einmal gesagt haben:

„Zeit ist das, was man an der Uhr abliest.”

Eine weitere Aussage, die man ihm zuschreibt, lautet:

„Wenn man zwei Stunden lang mit einem Mädchen zusammensitzt, meint man, es

wäre eine Minute. Sitzt man jedoch eine Minute auf einem heißen Ofen, meint man, es

wären zwei Stunden. Das ist Relativität.”

Um die Tragweite beider banal klingenden Aussagen völlig zu erfassen, müsste man sich mit der Allgemeinen Relativitätstheorie befassen, was aber an dieser Stelle den Rahmen sprengen würde.

Was ist also Zeit – wie lässt sie sich definieren?

Wenn wir die auf dieser Seite kurz angeschnittenen Unterthemen reflektieren, lässt sich ein Zusammenhang erkennen. Es tauchen unter anderem Begriffe auf, wie „Frequenz”, „Intervall”, „Impuls” oder „Isochronismus”. Einige dieser Begriffe wurden bereits auf anderen Seiten dieser Website beschrieben.

Die moderne Physik kommt zu dem Schluss, dass alle Dinge und Prozesse voneinander abhängig

sind und nicht von einer „transzendenten” Zeit. Die Krümmung des Objektes

in der

Was den Menschen aber im Wesentlichen von anderen Individuen unterscheidet, ist das Bewusstsein unserer eigenen Person. Erst durch das Bewusstsein, erhalten wir ein Gefühl dafür, wie die Zeit zu verstreichen scheint oder wie sie von uns genutzt wird.

Die Chronobiologie hat durch ihre Forschungen festgestellt, dass in Arealen unseres Gehirns zwei innere Uhren vorhanden sind. Die eine steuert den Tag-Nacht-Rhythmus und funktioniert selbst dann recht zuverlässig, wenn das Tageslicht uns nicht helfen kann. Diese innere Uhr steuert unsere gesamten Körperfunktionen. Ihre eigene Taktfrequenz würde etwas länger als einen Tag dauern, doch das Tageslicht eicht sie auf 24 Stunden. Beim Tageslicht wiederum handelt es sich um eine elektromagnetische Strahlung mit einer ganz bestimmten Wellenlänge und Frequenz.

Die zweite innere Uhr wird von unserem Bewusstsein gesteuert. Es spricht viel dafür, dass die Nervenzellen des Striatums die Takt- und Frequenzmuster im Kortex erlernen und ihnen dauerhaft ein Zeitintervall zuordnen. Das Gefühl für die vergehenden Minuten und Stunden ist somit ein Lernprozess. Beide inneren Uhren sind völlig individuell abhängig von äußeren Reizen und dem Bewusstsein. Je häufiger etwas durchlebt wird, desto intensiver wird das Zeitgefühl. Abweichungen davon rufen bei uns ein Unbehagen hervor, vor allem wenn die Situation nicht kurzweilig ist.

Selbst bei einem Hund konnte man dieses erlernte Bewusstsein beobachten. Obwohl die Besitzer den Hund oftmals in den Abendstunden alleine ließen, hat er sich immer nur an bestimmten festen Tagen auf seine Belohnung gefreut. Oder warum steht ein Hund immer genau zur gleichen Zeit vor seinem Fressnapf, wenn in einem anderen Raum das Essen aufgetragen wird?

Menschen haben Sonnenuhren zur Quantifizierung der Zeit genutzt, weil unser Zentralgestirn einer kosmischen Schwingung folgt, deren Phasen wiederum einer periodischen wiederkehrenden Frequenz folgt. Räderuhren nutzten die gespeicherte Energie einer Zugfeder. Die Unruh ist ein Feder-Schwingsystem und dient als Gangregler für Kleinuhren. Auf diese Weise bildet das System einen harmonischen Oszillator. Die Unruh schwingt dadurch mit einer bestimmten Schwingungsdauer bzw. Frequenz um ihre Achse. Der schrittweise Ablauf, und damit der Lauf der Zeit, wird durch ein mit dem Räderwerk verbundenes Zeigerwerk angezeigt.

Quarzuhren funktionieren auf dem Prinzip, dass Quarzkristalle, wenn sie entsprechend zugeschnitten sind, eine sehr gut definierte mechanische Eigenfrequenz haben, die man dann über den Piezoeffekt in eine elektrische Schwingung umsetzen kann. Durch eine elektrische Regelschaltung kann man dann schließlich diese Schwingungsfrequenz an die Frequenz dieses Quarzkristalls anhängen. Und durch Zählung der einzelnen Schwingungen kommt man auch auf die Zeiteinheit.

Die Cäsiumatome weisen bei einer sehr wohl definierten Mikrowellenfrequenz ein scharf definiertes Absorptionsmaximum auf. Durch eine entsprechende Regelschaltung kann man erreichen, dass dann diese Mikrowellenfrequenz sehr genau festgehalten wird. Und im Wesentlichen läuft dann die Zeitmessung darauf hinaus, dass man eine bestimmte Anzahl von den Schwingungen dieser Mikrowellenfrequenz abzählt. Wenn diese Anzahl von Schwingungen, in der diese Absorption stattfindet, erreicht ist, ist „eine Sekunde” verstrichen.

Selbst wenn man die Zeit nicht kennt, kann man die Zeit über eine bestimmte Anzahl von Schwingungen festlegen. Und wenn einmal die Zeiteinheit festgelegt ist, steht damit automatisch auch die Frequenz fest. Eine Sekunde wird festgelegt als die Zeit, in der 9 192 631 770 Schwingungen bei der Resonanz des Cäsiumatoms aufgetreten sind und abgezählt werden.

Letzten Endes ist die Zeit eine „Messgröße”. Die Zeit ist das Ergebnis einer Zeitmessung und damit eines Zählvorgangs von entsprechend periodisch ablaufenden Vorgängen. Insofern kann man sich auch leichter vorstellen, wie sich bei der Relativitätsmechanik herausstellt, dass es abgesehen von der kosmischen Zeit keine absolute überall gleichmäßig ablaufende Zeit gibt. Sondern die Zeit wird in unterschiedlichen Bezugssystemen unterschiedlich gemessen.

Letztlich kommen wir wieder auf folgende Definition:

eines Energiezustands.” (V. Rödel)

⇦ Kapitel Kapitel ⇨