Eine nach wie vor heiß diskutierte Frage unter den Astrophysikern lautet:

Ist unser Universum flach oder gekrümmt?

Viele, die etwas auf sich halten, sprechen sich für ein flaches Universum aus. Dass sich

aus kosmologischer Sicht unser Universum ausdehnt, muss wohl niemand anzweifeln.

Wenngleich der Urknall vielleicht doch nicht exakt so stattgefunden hat, wie man

ihn sich gegenwärtig vorstellt. Denn mit zunehmendem Erkenntnisgewinn tauchen

Probleme auf, die dieses Modell zumindest an den Grundfesten rütteln lässt.

Da gibt es zum einen das „Horizontproblem”.

Bei der Fragestellung nach dem Aufbau unseres Universums hatte Alexander Friedmann

seinerzeit gefordert, dass es homogen und isotrop sein muss. Dies war unabdingbar für

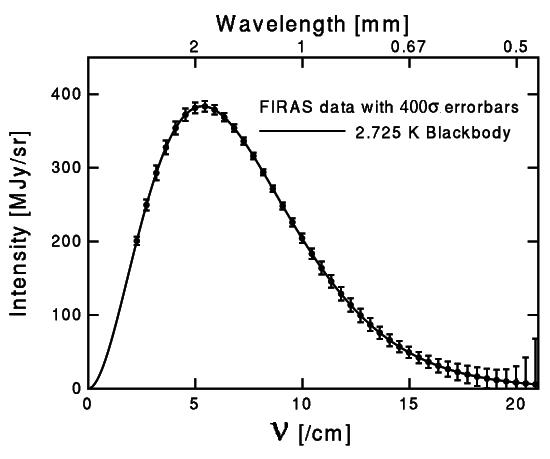

die nach ihm benannten Gleichungen. Doch letztlich waren die Aufnahmen der kosmischen

Hintergrundstrahlung ausschlaggebend für diese Annahme. Laut theoretischer

Berechnungen muss es dem Licht etwa 380 000 Jahre nach dem

Urknall gelungen sein, sich aus dem anfänglichen Plasma zu entkoppeln. Allerdings

zeigt die Aufnahme dieser Hintergrundstrahlung etwas Bemerkenswertes. Sie ist

nahezu gleichförmig, und die Temperaturabweichungen betragen gerade mal

Daraus ergibt sich folgendes Problem: Wie können Bereiche, die heute viel weiter

voneinander entfernt sind, als das Licht Zeit gehabt hätte, diese Entfernungen zu

überwinden? Denn wenn das Universum seit einer „endlichen Zeit” existiert,

dann expandiert es auch in einem „endlichen Bereich”, in welchem es

Wechselwirkungen geben muss. Und trotzdem herrscht im gesamten Universum eine mittlere

Temperatur von

Daran schließt sich die Frage an, wenn das Universum so homogen ist, warum gibt es dann überhaupt Schwankungen?

Hierzu könnte man sich zwei gleich entfernte Punkte zu einem Beobachter vorstellen, zwischen denen noch Wechselwirkungen möglich sind. Idealerweise wäre das 380 000 Jahre nach dem Urknall gewesen, zu einer Zeit, in der das Licht mittlerweile die beiden Punkte hätte erreichen können. Genauso wären umgekehrt noch Informationen von den beiden Punkten zum Beobachter gelangt. Das wäre dann insgesamt die Sphäre, in der Wechselwirkungen hätten stattfinden können.

Nun haben ja beide Punkte ihrerseits einen Horizont, die sich beim Beobachter treffen.

Die beiden Horizonte überschneiden sich nicht, weil wir nur den gegenwärtigen

Zeitpunkt betrachten. Selbst wenn man in die Zeit zurückschaut, wären die

Punkte zwar näher beieinander gewesen, aber die jeweiligen Horizonte hätten noch

nicht bis an den Beobachter heran gereicht, weil ja die Expansion des Universums

berücksichtigt werden muss. Alles hängt nämlich vom sogenannten

Skalenfaktor a ab, der mit

Diagramm (wird später eingefügt Zeit) t und Skalenfaktor a

In einem Diagramm würde der Horizont, dargestellt durch ct,

proportional verlaufen. Der Expansionsverlauf des Universums dagegen steigt zunächst

an und fällt im weiteren Verlauf stärker ab. Der Kurvenverlauf beschreibt zugleich

den Abstand zwischen den zuvor betrachteten zwei Punkten

Wenn es aber keine kausalen Wechselwirkungen gibt, dann gibt es in der Vergangenheit erst recht keine Bedingungen, die dies zuließen, denn der Skalenfaktor würde oberhalb des Horizonts liegen. Das ist die Krux an einem anfänglich schnell und später langsam expandierenden Universum.

Alternativ könnte man ein Diagramm betrachten, mit einem Horizont, der zwar proportional gleich verläuft, aber dieses Mal mit einem exponentiell ansteigenden Skalenfaktor der Expansion. Nun käme es in der Vergangenheit zu einer Phase, in welcher der Horizont der beiden Punkte größer ist, als die Entfernung zwischen den beiden Punkten. Da es zu Überschneidungen beider Horizonte kommt, wären kausale Wechselwirkungen möglich gewesen. Dieses Szenario steht aber im Widerspruch zur gängigen Vorstellung des Urknallmodells.

Abb. 1: Spektrum der Hintergrundstrahlung

Des Weiteren sind die Dichtefluktuationen skalenabhängig, was letztlich zu dem Flachheitsproblem führt. Dieses Problem begründet sich in der Anfangskonstellation, welche eine kritische Dichte nahe an dem gemessenen Wert unserer heutigen Dichte im Universum festlegt. Wir weichen heute „nur” 1% von der kritischen Dichte ab.

Wenn man die im Universum vorhandene Dichte ins Verhältnis setzt zur kritischen Dichte, erhält man einen Wert von 1,01. Manche fragen sich zu Recht, worin liegt das Problem? Das ist doch nahe an Eins, eine fast perfekt kritische Dichte, also spricht doch alles dafür, dass unser Universum flach ist.

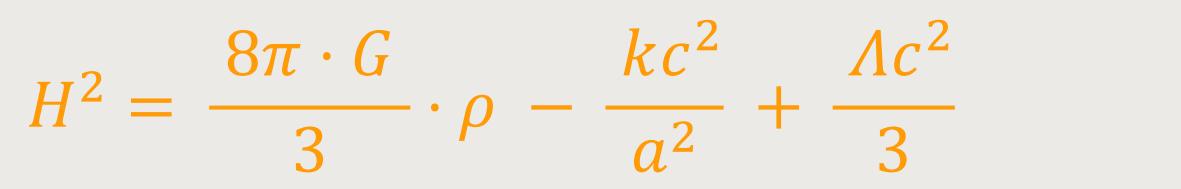

Schaut man sich allerdings die Friedmanngleichung genauer an, erkennt man besser, worin das eigentliche Problem liegt.

H ist die Hubble-Konstante

G ist die Gravitationskonstante

ρ ist die Dichte

a Skalenfaktor

k Krümmungsparameter

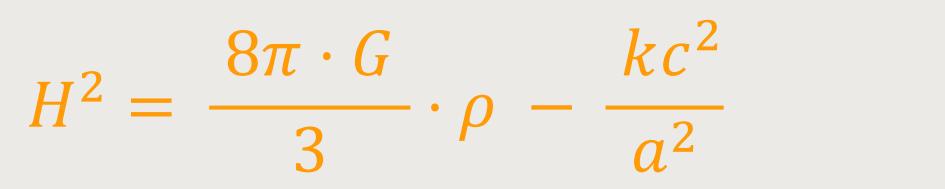

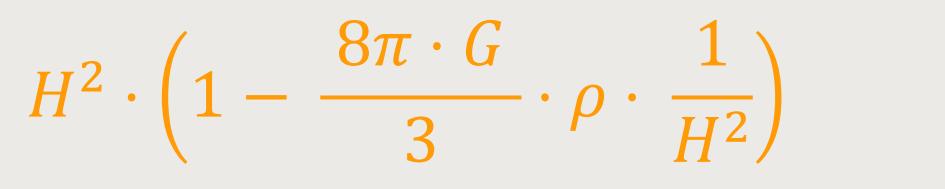

Schauen wir uns zunächst nur einen Teil der Gleichung an:

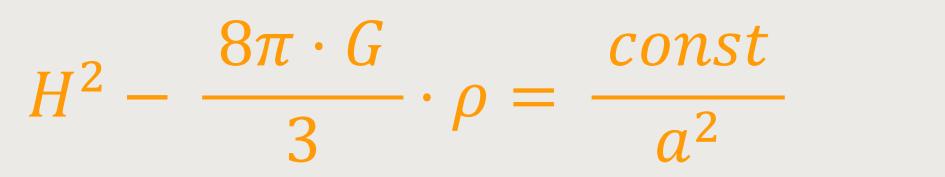

Diese Beziehung lässt sich auch umstellen, unter der Annahme dass die Krümmung konstant ist:

Wenn man nun auf der linken Seite die Hubble-Konstante ausklammert, erhält man:

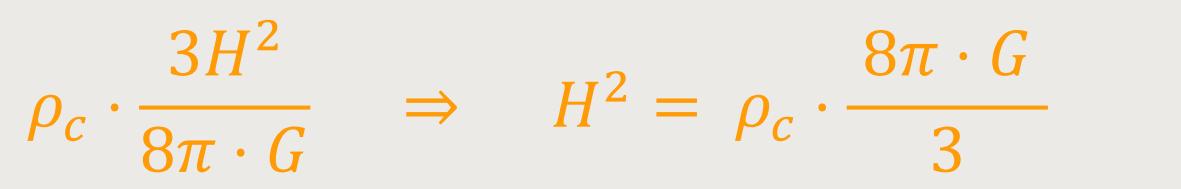

Gehen wir noch einen Schritt weiter. Die kritische Dichte lässt sich beschreiben als:

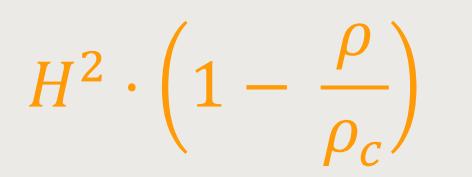

Durch Einsetzen und Kürzen erhalten wir:

Und dieses Verhältnis ρ/ρc wird allgemein mit Ω bezeichnet und kennzeichnet die Flachheit im Universum. Daraus ergibt sich jetzt folgende Gleichung:

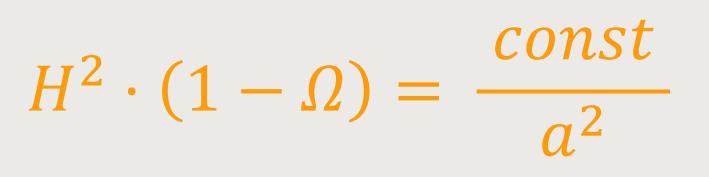

Eine andere Schreibweise für die Hubble-Konstante ist auch:

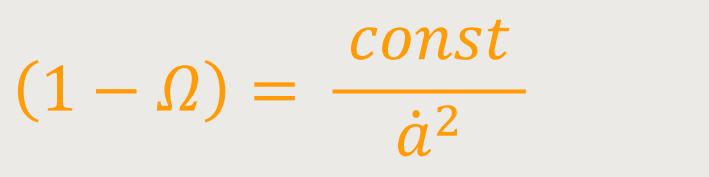

Durch erneutes Einsetzen und Kürzen erhalten wir abschließend:

Diese Beziehung besagt jetzt nichts anderes, als dass das Verhältnis der Dichte

unseres Universums zur kritischen Dichte, bezogen auf die Größe

Eins, abhängig ist von einem

im Nenner. Mit anderen Worten, wenn sich

der Skalenfaktor schnell ändert, wird der Nenner sehr groß und damit der

Gesamtausdruck sehr klein, und letztlich auch die Abweichung der Dichte zur

kritischen Dichte. Insofern liegen wir damit nahe bei Eins. Daraus folgt,

je größer unser Universum, desto flacher erscheint es uns.

im Nenner. Mit anderen Worten, wenn sich

der Skalenfaktor schnell ändert, wird der Nenner sehr groß und damit der

Gesamtausdruck sehr klein, und letztlich auch die Abweichung der Dichte zur

kritischen Dichte. Insofern liegen wir damit nahe bei Eins. Daraus folgt,

je größer unser Universum, desto flacher erscheint es uns.

So weit so gut, doch daraus ergibt sich das eigentliche Problem. Denn wenn wir aus

heutiger Sicht ein flaches Universum haben, dann wäre das Universum in der Frühphase,

bei einer Zeitspanne von

Denn wenn man den obigen Wert von 1,01 für

Ω beispielsweise

Damit man dennoch den aktuellen Wert von 1,01 zugrunde legen kann, müsste in der Frühphase des Universums ein um viele Größenordnungen abweichender Wert von 10-16 angesetzt werden. Und je näher man an die Plank-Zeit heranrückt, also die kleinste plausible Zeit von 10-44 Sekunden, wird die Feinabstimmung immer abstruser.

Vielleicht liegt das Problem aber auch nur darin begründet, dass man am Anfang von einer Singularität ausgeht. Des Weiteren geht man davon aus, dass im Anschluss eine inflationäre Phase stattgefunden haben muss, die das Universum exponentiell aufgebläht hat. Das ist aus Sicht der Urknallbefürworter zwar ein denkbares Szenario.

Was wäre aber, wenn wir am Anfang nicht von einer Singularität ausgehen, sondern bereits von einer extrem großen Ausdehnung mit einem gigantischen Querschnitt, der sich zunächst exponentiell aufbläht, ja womöglich sogar hyperbolisch, quasi wie bei einem Potentialtopf und anschließend wieder exponentiell bzw. hyperbolisch verdichtet. Dann hätten wir ein zyklisches bzw. pulsierendes Universum, in welchem sich der Wert für Ω immer nahe bei Eins bewegen wird, mal leicht oberhalb und mal leicht unterhalb. Damit wäre auch auf einen Schlag das Horizontproblem gelöst. Wie das im Einzelnen aussehen könnte, wird später anschaulich beschrieben.

Doch in diesem Zusammenhang stellt sich auch die Frage nach den Monopolen. Denn in den vereinheitlichten Theorien für die Frühphase des Universums, gibt es auch die Überlegung, dass es nicht nur Ladungsträger für elektrische Ladungen gibt, sondern auch für Magnetismus. Diese nennt man auch „magnetische Monopole” mit einer Masse von 1016 Protonen-Massen. Bisher hat man diese allerdings nicht entdeckt, obwohl man sich vorstellt, dass ihre Verteilung 1/m³ betragen könnte.

Wenn es in der Frühphase einen Mechanismus gegeben hätte, der exponentiell alles auseinander getrieben hat, dann müsste er die Anwesenheit dieser Monopole so sehr „verdünnen”, dass man bisher keine nachweisen konnte. Aber warum ist man so scharf auf diese magnetischen Monopole?

Von Paul Dirac stammt die Spekulation, es könne den magnetischen Monopol als Elementarteilchen geben, welches das magnetische Gegenstück zum Elektron wäre. Das Vorhandensein dieser Monopole hätte unter anderem zwei Vorteile:

Die merkwürdige Asymmetrie zwischen den sonst so ähnlichen Erscheinungen des Magnetismus und der Elektrizität, wie sie sich in den Maxwell-Gleichungen darstellen, wäre behoben.

Des Weiteren wäre erklärbar, warum die elektrische Ladung stets nur „gequantelt”, d. h. in ganzzahligen Vielfachen der Elementarladung auftritt.

Und letztlich möchte man auf diese Weise magnetische Ladungen transportieren. Was ein faszinierendes Pendant zur Elektrizität wäre. Das sind alles Überlegungen hin zu einem vereinheitlichenden Modell, wozu auch die Stringtheorie gehört.

⇦ Kapitel Kapitel ⇨